개요

● 소재지 : 경상북도 경주시 불국로 385 (진현동 15-1)

● 신라 경덕왕 때 대상이었던 김대성에 의해 창건

● 불국토사상, 오대산신앙, 오악숭배사상 등을 바탕으로 창건

● 일반 사찰과는 달리 왕경부로부터 멀리 떨어진 곳에 입지

● ∙동 토함산, ∙서 선도산, ∙남 남산, ∙북 소금강산, 중 낭산의 오악 중에

→ 동악인 토함산에 건립

● 신라인들의 토함산에 대한 영지신앙으로서의 산악숭배사상이 작용

● 불국사가 월성을 중심으로 왕경의 동방에 위치한 것은 동향중시사상과 연관

당간지주(幢竿支柱)

당(幢: 불화를 그린 기)을 걸던 당간을 지탱하기 위하여 당간 좌·우에 세우는 기둥.

불국사에는 범영루 전면에 있다.

전면부의 석단

∙ 불국사 경내를 양분하는 석단

→ 석단 위의 불국토와 석단 아래의 범부의 세계로 구분

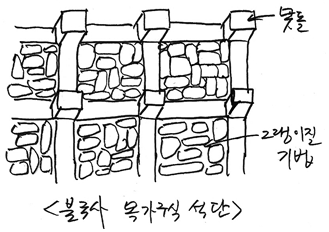

∙ 목가구식 석단

→ 일정한 간격으로 돌기둥을 수직으로 세우고

기둥사이에 돌로 된 도리를 보내고 석주와 도리 사이의 면을 막돌로 채움

→ 아랫단은 큰 막돌과 다듬은 장대석으로 쌓고 윗 단은 작은 막돌로 채움

→ 하나하나를 조각하는 것처럼 축석하여 여성적인 아름다움을 지님

∙ 투박하고 남성적인 이미지의 부석사 석단과 비교됨

전면에 있는 범영루, 안양루, 자하문

지금은 매몰되고 없어진 구품연지

공간구성

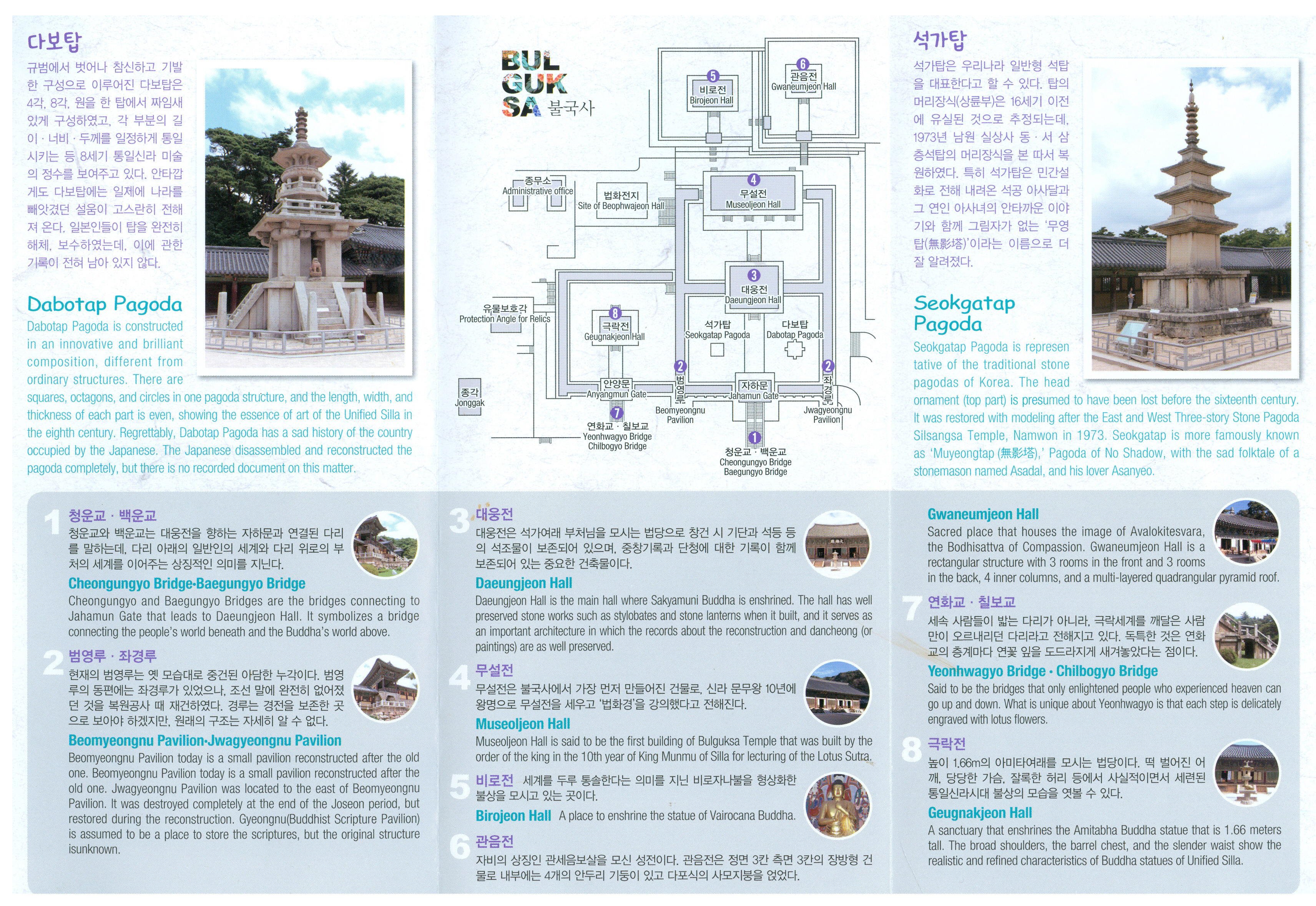

● 불국사(佛國寺)의 공간구성은 토함산 산록의 자연지형을 최대한 존중함

● 탑중심 사찰의 수평적 공간구성과 달리 수직적인 공간구성

● 수직적인 공간구성은 산지에 입지하게 되면서 자연과 최대한 조화를 이룸

● 남북중심종축(청운·백운교~자하문, 석등, 대웅전, 무설전)과

→ 동서횡축(다보·석가탑)에 의해 공간구성 질서 형성

● 불국사의 전 영역은 석단에 의해 양분되어 성과 속의 공간으로 명확히 구분되며

● 성의 공간은 다시 대웅전, 극락전, 비로전과 관음전 일곽의 3부분으로 나뉘어짐

∙ 대웅전 일곽 : 불국사의 중심공간, 청운·백운교, 자하문, 석등, 대웅전, 무설전

∙ 극락전 일곽 : 극락전

∙ 비로전과 관음전 일곽 : 비로전, 관음전

● 불국사의 중심공간은 만다라도형의 평면적 표현

∙ 중심점 : 석가탑과 다보탑을 연결하는 동서축과 자하문, 대웅전, 무설전을 잇는 남북축의 교차점

∙ 중심점을 기준으로 원과 정사각형이 계속 √2배로 중첩되면서 외부로 확산되는 조형원리에 의해 공간 구성

대웅전 앞의 다보탑과 석가탑

● 구품연지(九品蓮池)

∙ 위치 : 청운·백운교 남쪽

∙ 형태 : 타원형(동서:39.5m, 남북:25.5m), 수심 : 2~3m

∙ 입수시설

- 수원은 무설전 동편에 있으며 이 물이 목가구식 석단에 위치한

→ 석누조를 통해 3m 높이의 현폭으로 지면에 떨어진다.

- 지면에 떨어진 물은 잠류기법으로 자갈 밑으로 흘러 구품연지에 입수된다.

- 이같은 잠류기법은 구품연지의 수면에 물결을 일으키지 않고

→ 물을 공급함으로서 영지의 기능도 가능하게 하였다.

∙ 구품연지는 정토신앙의 구품연대에서 연유

- 구품연대는 정토에 왕생하는 이가 앉는 9종의 연화대

∙ ‘불국사고금창기’에 구품연지라는 기록과 ‘연못의 연잎을 뒤집다’라는 기록

- 지금은 매몰되고 없음

∙ ‘연잎을 뒤집다’라는 기록으로 보아 연지(蓮池)의 기능을 하였던 것으로 보이나

→ 범영루(泛影樓)와의 상관성을 보면 영지(影池)의 기능을 담당한 것으로도 보인다.

∙ 자하문(紫霞門)이라는 명칭을 보면 미기후 형성기능을 하여 안개 발생

대웅전은 회랑에 의해 사방이 위요되어 공간적 독립성 보장

비로전 내의 금동비로자나불좌상(국보 26호)

'문화유산 답사' 카테고리의 다른 글

| 첨성대 - 신라의 천문 관측소 (0) | 2022.03.11 |

|---|---|

| 경주 동궁과 월지(안압지) (0) | 2022.03.08 |

| 통도사 (0) | 2022.02.28 |

| 경주감은사지 - 금당터와 삼층석탑 (0) | 2022.02.24 |

| 영천 임고서원과 정몽주생가 (1) | 2022.02.06 |