꾀꼬리가 좋아하는 열매

|

|

| 꽃 : 양성화. 잎이 나기 전에 가지마다 1~2개의 흰색 또는 연한 홍색의 꽃이 핀다. | 잎 : 어긋나기. 잎자루와 잎 양면에 털이 많으며, 특히 뒷면에 융단 같은 털이 많다. |

|

|

| 열매 : 핵과. 구형이며, 붉은색으로 익는다. 새콤달콤한 맛이 난다. | 겨울눈 : 원뿔형 또는 달걀형이며, 6~8장의 눈비늘조각에 싸여있다. |

앵도는 고려시대 때 이규보가 쓴 《동국이상국집(東國李相國集)》에 등장한다.

또 고려에 파견된 송나라 사신 서긍이 고려의 문물에 대해 기록한 《고려도경(高麗圖經)》에 “앵도의 신맛이 초맛과 같다”라고 적혀있는 것으로 보아, 우리와 함께 한 세월이 꽤 오래되는 귀화식물인 것으로 보인다.

꾀꼬리가 앵도를 즐겨 먹으며, 생김새가 복숭아와 비슷하다고 하여 앵도(鶯桃)라 하다가 앵도(櫻桃)가 되었다고 한다.

그러나 조류 전문가의 이야기로는 꾀꼬리는 앵도나무 근처에도 가지 않는다고 하니, 꾀꼬리 ‘앵’ 자와 앵도 ‘앵’ 자의 발음이 같아서 빌려 쓴 것으로 보인다.

앵도나무 잎 표면과 뒷면에 잔 털이 많고 어린 가지에도 미세한 털이 많아 중국 이름은 모앵도(毛櫻桃)이며, 종소명 토멘토사(tomentosa) 역시 ‘솜털이 많은’이라는 뜻으로 가지에 털이 많음을 나타낸다.

세종은 앵도를 무척 즐겨 먹었는데, 조선시대 역대 왕의 업적을 모아 편찬한 《국조보감(國朝寶鑑)》에 문종이 세자일 때 후원에다 앵도나무를 심고 손수 가꾸어 열매가 익으면 따다 세종에게 올렸다는 기록이 있다. 세종은 맛을 보고나서 ‘바깥에서 따 올리는 앵두 맛이 어찌 세자가 직접 심은 것만 하겠는가’라고 했다는 기록이 있다.

앵도나무는 수분이 많고 양지 바른 곳에서 잘 자라는 특성 때문에, 동네의 우물가에 흔히 심겨졌다. 옛날 고달픈 시집살이에 시달리던 우리 어머니들이 우물가의 이 앵도나무 밑에서 스트레스를 풀었으리라 짐작된다. 그 후 “앵두나무 우물가에 동네처녀 바람났네......”로 시작되는 유행가가 나왔고, 소문으로만 듣던 대도시의 정보도 아마 우물가 앵도나무 밑에서 교환했을 것으로 여겨진다.

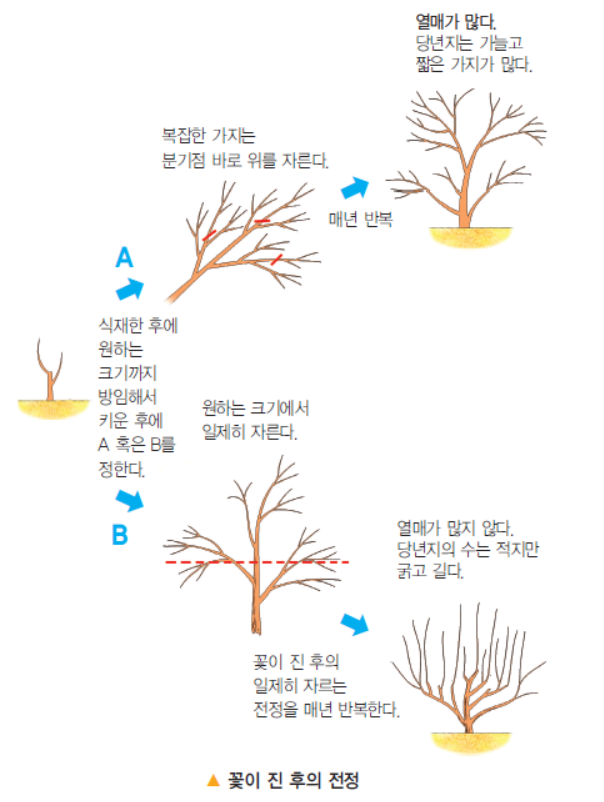

앵도나무의 전정

'정원의 꽃과 나무' 카테고리의 다른 글

| 먼나무 - 겨울에도 빨간 열매가 멋진 나무 (0) | 2022.04.08 |

|---|---|

| 후박나무 - 제주도 가로수로 많이 보이는 나무 (0) | 2022.04.08 |

| 살구나무 - 나의 살던 고향의 꽃 (0) | 2022.04.03 |

| 수양벚나무 - 현충원에 심어진 이유는? (0) | 2022.03.28 |

| 산벚나무 - 팔만대장경 경판으로 사용된 (0) | 2022.03.28 |